Gemeindegebietsreform 1972:

Die Gemeinde Pleußen wird in die Stadt Mitterteich bzw. in den Markt Konnersreuth eingegliedert.

Ziele - Phasen - Folgen

Zur Geschichte der Eingliederung nach Mitterteich bzw. Konnersreuth aus der Sicht der Gemeinde Pleußen konnten wir auf die Protokolle der Gemeinderatsitzungen zurückgreifen, ebenso auf Presseberichte und Erinnerungen von Zeitzeugen.

Die politischen Rahmenbedingungen

Ein Blick auf die politischen Rahmenbedingungen zwischen 1967 und 1972 scheint hilfreich, denn die Bedingungen für die Gemeindegebietsreform wurden stark „von oben“ konzipiert und auch durchgesetzt. So lassen sich die Ereignisse in Pleußen/Steinmühle in den Gesamtzusammenhang einordnen und machen den geringen Handlungsspielraum der Gemeinde deutlich.

Der damals verantwortliche bayerische Innenminister Dr. Bruno Merk galt in der Öffentlichkeit bald als der „schwäbische Montgelas“, ein eher zweifelhafter Ehrentitel. Denn Maximilian von Montgelas hatte sich als Minister von 1799 bis 1817 unter Maximilian I. eine weitreichende und konsequente Modernisierung der Verwaltung und Politik Bayerns zum Ziel gesetzt. Die zugrundeliegende Idee war seine Vorstellung von einem aufgeklärten, aber sehr straffen und starken Staat, er setzte sie ziemlich rigoros auch gegen Widerstände durch.

Schon seit 1967 gab es in der Regierung Alfons Goppel Überlegungen zur Modernisierung der Verwaltung. Eine Regierungsverordnung vom 15. Dezember 1971 dazu wurde vom Bayerischen Landtag mit 109 zu 68 Stimmen gebilligt. Die verwaltungsmäßige Neugliederung Bayerns sah vor, die Zahl der Landkreise von 143 auf 71, die der kreisfreien Städte von 48 auf 25 sowie die der Gemeinden von rd. 7.000 auf 2.056 zu reduzieren. Stichtag für die Reformen war der 1. Juli 1972. Gemeinden hatten für freiwillige Zusammenschlüsse Zeit bis 1976, danach würden Staatsregierung und Bezirksregierungen entsprechende Verwaltungsmaßnahmen ergreifen, einfacher gesagt, es käme dann ggf. zu „Zwangsehen“.

Das Reformkonzept war getragen vom Gedanken des „Systems der zentralen Orte“. Die Begründungen von damals sind nachvollziehbar: Die Ansprüche des Bürgers an die Kommunen waren stark gestiegen, ebenso deren Aufgaben. Dazu brauchte es geschulte Verwaltungskräfte, halb- oder ehrenamtlich Beschäftigte in kleinen Gemeinden würden das nicht leisten können. Ziel war insgesamt eine Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und damit eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Für die Bürgerinnen und Bürger sollten sich die Reformen positiv bei Bildungsmöglichkeiten, Daseinsvorsorge und Infrastruktur auswirken und zur Verbesserung gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen. Stadt und Land sollten sich zunehmend angleichen. Eines der Kriterien für Zusammenschlüsse: Die Einwohnerzahl der neuen Gemeinden sollte nicht unter 5 000 Einwohner liegen.

Was bedeutete das alles konkret für die Gemeinde Pleußen?

Lebhafte Diskussion bei einer Bürgerversammlung in der Werkskantine

Die Kommunen wurden von den Behörden, insbesondere den Landratsämtern seit 1971 informiert. Mehrere Gemeinden im Landkreis Tirschenreuth bereiteten sich bereits auf Zusammenschlüsse vor, so im Raum Plößberg oder Leonberg.

In der Gemeinde Pleußen startete man mit einer Bürgerversammlung am 22. Februar 1972 in der Werkskantine in Steinmühle. Die anwesenden Vertreter des Landratsamts Oberinspektor Beer und Inspektor Richter erläuterten den aktuellen Stand der Gemeindegebietsreform in Bayern, die Bedingungen und Ziele. Oberinspektor Beer äußerte Zweifel, so der Pressebericht (Der neue Tag vom 1. März 1972), ob die Gemeinde Pleußen ihre Selbständigkeit nach 1976 noch erhalten könne. Bis 1976 hätten die Gemeinden die Möglichkeit zum freiwilligen Zusammenschluss, danach würden Staatsregierung und die Bezirksregierungen Zusammenschlüsse ggf. verwaltungstechnisch erzwingen. Beer weiter: Man könne bei einem freiwilligen Zusammenschluss mit Zuschüssen von rd. 290 000 Mark rechnen, die innerhalb von sechs Jahren ausgezahlt würden. Hinzu kämen weitere Leistungen, die mit der aufnehmenden Gemeinde auszuhandeln wären. Die Gemeinde könnte mit den zu erwartenden Mitteln sicherlich mehrere noch unerledigte Aufgaben bestreiten, so zum Beispiel die Wasserversorgung in den oberen Ortschaften oder die Abwasserbeseitigung in Pleußen. Zudem könnte man erreichen, dass die im Gemeindegebiet erwirtschafteten Steuerüberschüsse auch dort verbaut würden.

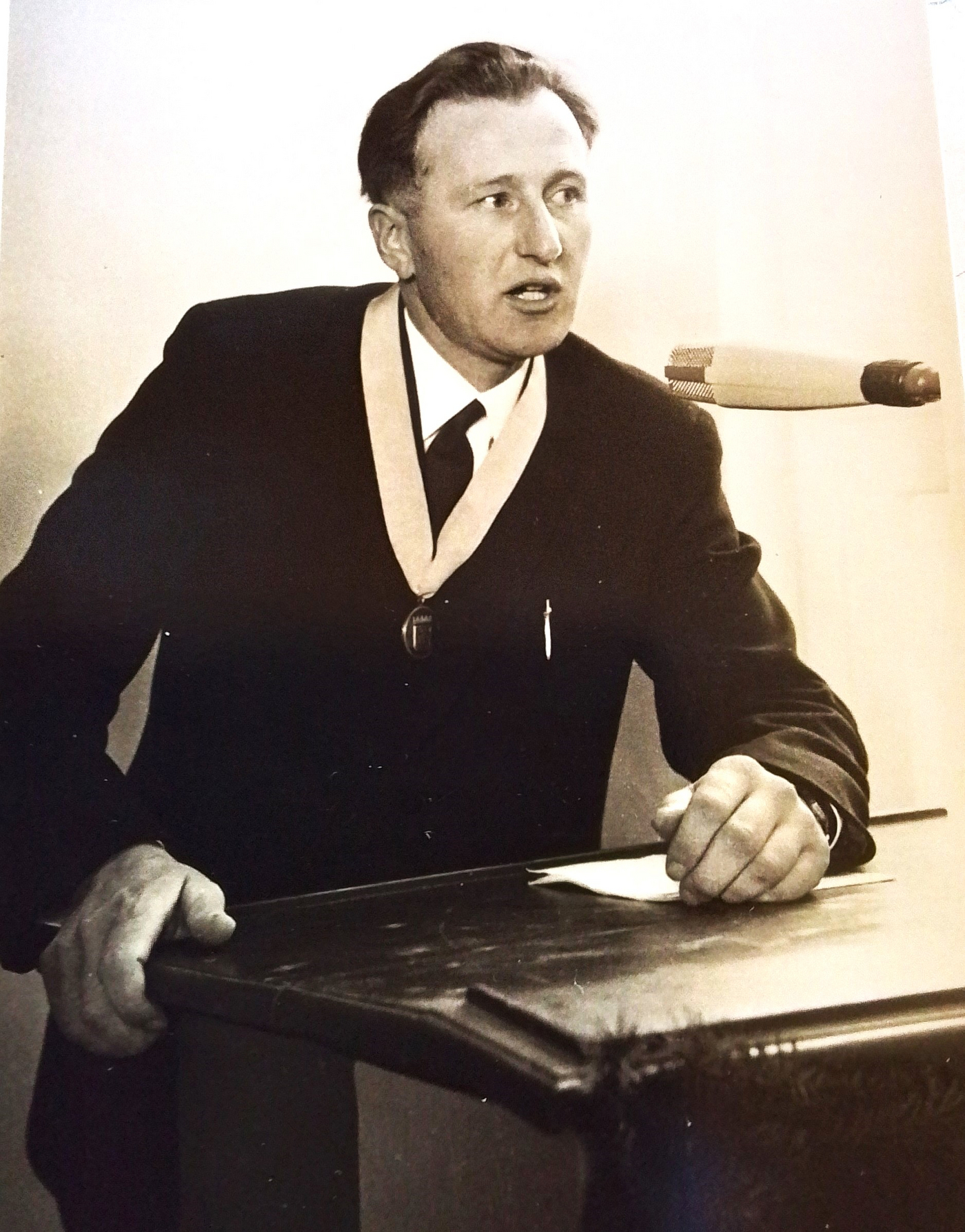

Bürgermeister Johann Mayer wurde 1960 mit 36 Jahren zum Bürgermeister gewählt und blieb es bis zur Auflösung der Gemeinde 1972. In seine Amtszeit fielen u.a. der Bau einer neuen Schule (hier bei der Einweihung im November 1964) sowie die Erschließung weiterer Baugebiete in Neupleußen.

In der anschließenden Diskussion bezog Bürgermeister Johann Mayer eindeutig Stellung: Er sprach sich gegen einen freiwilligen Anschluss an eine andere Gemeinde aus. Ihm schloss sich Pater Bretzendorfer, Expositus in Steinmühle, an. In der dann - wie einige damals anwesende Zeitzeugen bestätigen - überaus lebhaften Diskussion wurde deutlich, dass ein großer Teil der Versammelten im Gegensatz zum Bürgermeister einen freiwilligen Zusammenschluss noch im Jahr 1972 begrüßen würde. Insbesondere wurde der Wunsch laut, die Bevölkerung darüber abstimmen zu lassen. Diskutiert wurde weiter die Frage, ob Schule und Kirche bei einem Zusammenschluss erhalten blieben und ob in diesem Fall Vertreter der bisherigen Gemeinde in den Stadtrat die Interessen der Ortschaften einbringen könnten. Oberinspektor Beer vertrat die Auffassung, dass dies durch entsprechende Absprachen bei der Kandidatenaufstellung innerhalb der Parteien ohne weiteres möglich sei. So wolle man bereits in anderen Gemeinden verfahren.

Der Bürgermeister erklärte, die behandelten Aspekte wie auch der Wunsch nach einer Abstimmung werde in der nächsten Gemeinderatssitzung auf die Tagesordnung gesetzt.

Abstimmungslokale in Fockenfeld und Steinmühle

Es ging dann alles überraschend schnell, was letztlich an dem von der Staatsregierung gesetzten Termin 1. Juli 1972 lag: Die nächste Gemeinderatssitzung fand schon wenige Tage später am 28.2.1972 statt. Johann Mayer informierte über den Wunsch der Mehrheit in der Bürgerversammlung nach einer Auflösung der Gemeinde und einer Abstimmung dazu. Dabei solle abgefragt werden, wohin die einzelnen Ortschaften eingegliedert werden sollen. Auf den Stimmzetteln konnte man für oder gegen eine Auflösung der Gemeinde sein. Wer für die Auflösung stimmte, konnte zudem auswählen, wohin man die Eingliederung wünsche, nach Mitterteich, Konnersreuth oder Waldsassen. Bei der Abstimmung durch die Gemeinderäte, ob man so verfahren wolle, gab es 5 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen.

Die Befragung fand dann schon eine Woche später statt, und zwar am 5. März von 8-11 Uhr in Fockenfeld für die Ortschaften Neudorf, Rosenbühl und die Weiler Fockenfeld, Schwalbenhof, Lodermühle. Gleichzeitig stimmten die Bewohner von Steinmühle, Pleußen und Gulg in der Kantine in Steinmühle ab.

Die Karten zeigen im lila Umriss das Gebiet der Gemeinde Pleußen, links auf einer Karte mit dem Stand 1940, der sich bis 1972 kaum verändert hat, der Übersichtlichkeit wegen rechts die Umrisse deutlicher. Die Grenzen reichten im Norden und Osten bis nahe Konnersreuth und Kondrau. Das Gemeindegebiet umfasste 1 121,86 ha mit knapp 1000 Einwohnern in 8 Ortschaften. Die nördliche Hälfte mit den Ortschaften bzw. Weilern Neudorf, Rosenbühl, Fockenfeld, Schwalbenhof und Lodermühle entschied sich bei der Abstimmung für eine Zugehörigkeit zum nahegelegenen Markt Konnersreuth, die südliche Hälfte mit Steinmühle, Pleußen und Gulg entschied sich für Mitterteich.

Vereinbarungen mit Konnersreuth und Mitterteich

Schon am 16.3. beschloss der Gemeinderat in einer Sitzung, dass mit der Eingliederung der Orte bzw. Weiler Neudorf, Rosenbühl, Fockenfeld, Schwalbenhof und Lodermühle in den Markt Konnersreuth zum 1.7.1972 Einverständnis bestehe. Ebenso einverstanden war man mit der Eingliederung von Steinmühle, Pleußen und Gulg in die Stadt Mitterteich. Es galt nun die Interessen der Ortschaften bei der Eingliederung wirkungsvoll zu vertreten. Mit vermögensrechtlichen Vereinbarungen sollte dies sichergestellt werden. Für Neudorf, Rosenbühl, Fockenfeld, Schwalbenhof, Lodermühle und Fockenfeld waren es diese Punkte:

- Die Stadt Mitterteich erhält an Förderung für den Zusammenschluss 290 00 Mark (zuzüglich Schlüsselzuweisungen). Die auf den Markt Konnersreuth anfallenden Beträge sind ausschließlich für die zugegliederten Gemeindeteile zu verwenden. Neben diesen Sondermitteln stellt der Markt Konnersreuth für die Jahre 1973/74/75 jährlich 15 000 Mark aus Haushaltsmitteln zur Verfügung.

- Errichtung einer Wasserversorgungsanlage für die eingegliederten Gemeindeteile

- Ortssanierung der Gemeindeteile Rosenbühl und Neudorf

- Förderung des Klärbeckens in Fockenfeld

- Errichtung eines Löschwasserbehälters in Neudorf

- Schaffung von Kinderspielplätzen in Neudorf und Rosenbühl

- Gewährung eines Zuschusses für ein elektrisches Geläute in Neudorf, in Rosenbühl in der gleichen Höhe wie für die Ortschaften Grün und Höflas

- Der Haushaltsplan 1972 der Gemeinde Pleußen wird so, wie er aufgestellt wurde, vollzogen.

Das gesamte Ortsrecht des Marktes Konnersreuth soll ab dem Umgliederungszeitpunkt mit der Haushaltssatzung auch für die umzugliedernder Gemeindeteile gelten. Die Haushaltssatzung 1972 der Gemeinde Pleußen soll bis 31.12.1972 für die umzugliedernden Gemeindeteile fortgelten.

Mit der Eingliederung der Gemeindeteile Pleußen, Steinmühle und Gulg in die Stadt Mitterteich besteht Einverständnis. Diese vermögensrechtliche Vereinbarung soll gelten:

- Die Stadt Mitterteich erhält an Förderung für den Zusammenschluss 290 00 Mark (zuzüglich Schlüsselzuweisungen). Die davon auf Mitterteich fallenden Beträge sind ausschließlich für die zugegliederten Gemeindeteile zu verwenden. Neben diesen Sondermitteln stellt die Stadt für die Jahre 1973/74/75 jährlich 30 000 Mark aus Haushaltsmitteln zur Verfügung. Die Mittel sind gesondert zu verwalten, ihre Verwendung ist mit den Ortssprechern abzusprechen.

Insbesondere sind sie für folgende Maßnahmen einzusetzen:

- Kanalisation der Ortschaften Pleußen einschließlich Neupleußen sowie die Errichtung von Erdfaulbecken

- Schaffung und Errichtung von Kinderspielplätzen in Pleußen und Neupleußen

- Errichtung eines Feuerlöschgerätehauses in Pleußen

- Die Stadt Mitterteich wird die beabsichtigte Kanalisierung der Ortschaft Pleußen (einschl. Neupleußen) weiter betreiben und diese Kanalisationsmaßnahme durchführen, sobald die Finanzierung gesichert ist. Soweit das Flurbereinigungsamt einzelne Kanalbauabschnitte fördert, werden diese Kanalbaumaßnahmen noch im Zuge der Flurbereinigung durchgeführt.

- Die weitere Bebauung und Bautätigkeit in der Ortschaft Pleußen wird entsprechend des Bedarfs genauso gefördert wie in der Stadt Mitterteich.

- Die Ortschaften Pleußen, Steinmühle und Gulg werden ab Umgliederungszeitpunkt an die Müllabfuhr der Stadt Mitterteich angeschlossen.

- Die kulturellen und karitativen Verbände sind im umzugliedernden Gemeindegebiet weiterhin zu fördern.

- Ab Umgliederungszeitpunkt werden in Pleußen nach Bedarf weiterhin Parteiverkehrsstunden abgehalten.

- Der Haushaltsplan 1972 ist, so wie er aufgestellt wurde, zu vollziehen.

- Die Gemeindeangestellte, Frl. Wanninger, ist von der Stadt Mitterteich im bestehenden Dienstverhältnis zu übernehmen.

- Die Stadt Mitterteich wird bemüht sein, entlang der B 299 im Rahmen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens einen Streifen für einen Geh- und Radweg zu erwerben.

- Ab Umgliederungszeitpunkt soll das gesamte Ortsrecht der Stadt Mitterteich mit Ausnahme der Haushaltssatzung und die Kanalisationssatzung der Gemeinde Pleußen gelten.

Zum Vorgehen und zum Verfahren der Staatsregierung und der Behörden gab es bayernweit Kritik, vor allem von Mandatsträgern auf den verschiedenen Ebenen und von den Kommunalverbänden. Das Landratsamt leitete schon zum Jahreswechsel 1971/72 alles in die Wege.

Der damalige und letzte Bürgermeister der Gemeinde Johann Mayer erinnert sich 52 Jahre später: „Da wurden Vorgaben gemacht, das kam alles von oben. Wie hatten kaum Mitsprachemöglichkeit.“ Immerhin konnten die Gemeinden mit der aufnehmenden Kommune Vereinbarungen treffen. Die in Aussicht gestellten Zuschüsse bei freiwilliger Eingliederung waren ein zugkräftiges Argument. Pleußen war nicht die einzige Gemeinde im Landkreis Tirschenreuth, die sich – sicher auch wegen der in Aussicht gestellten Zuschüsse – zum Zusammenschluss mit der größeren Kommune entschloss. Es drohte ja u.U. ab 1976 eine „Zwangsheirat“, was in Einzelfällen auch durchgesetzt wurde. Den Schuldenstand der Gemeinde Pleußen bezifferte der Bürgermeister in der Bürgerversammlung im Februar im Jahr 1972 auf 285 000 Mark. Als Gründe nannte er den Erwerb des Schulhauses vom Schulverband Leonberg-Steinmühle, die Kosten für die Ortsdurchfahrt Pleußen und den Bau von Gehwegen, für den Neubau eines Feuerlöschgerätehauses in Neudorf, den Einbau eines Löschwasserbehälters und verschiedene Ortsbeleuchtungen. Belastet sei die Gemeinde überdies durch Beiträge an die Schulverbände Mitterteich, Leonberg-Steinmühle und Konnersreuth, als nächste Aufgabe stünde die Organisation der Müllbeseitigung an.

Im Juni wurde der Haushaltsplan 1972 beschlossen mit Einnahmen/Ausgaben in Höhe von 365 308 DM, der außerordentliche Haushalt belief sich auf 282 202 DM. Der Haushalt sollte auch nach der Eingliederung in die Stadt Mitterteich bzw. in die Gemeinde Konnersreuth in der beschlossenen Form belassen.

Bürgermeister gegen die Eingliederung: „übereilt und unüberlegt“

In eben dieser Sitzung, der letzten des Gemeinderats überhaupt, gab Bürgermeister Johann Mayer ein Schreiben der Regierung bekannt, in dem die Eingliederung von Teilen der Gemeinde Pleußen nach Mitterteich und Konnersreuth mit Wirkung vom 1.7.1972 festgelegt wurde. Die Zustimmung des Gemeinderats lag seit dem 16. März schon vor.

Bürgermeister Mayer hatte schon in einer früheren Sitzung, in der auch die vermögensrechtlichen Vereinbarungen formuliert worden waren, verlangt, dass seine Erklärung in die Sitzungsniederschrift aufgenommen wird:

„Dieser Beschluß kam gegen die Stimme des Bürgermeisters zustande, der der Meinung ist, daß sich noch keine Gemeinde „freiwillig“ in der Größenordnung von 1000 Einwohnern aufgelöst hat. Er ist der Meinung und der festen Überzeugung, daß die Gemeinde Pleußen auch nach 1975 im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft als selbständige Gemeinde eine reelle Chance hätte. Im übrigen halte ich diesen Beschluß zu übereilt und unüberlegt.“

Bleibt die Frage: Was hat sich in der früheren Gemeinde Pleußen durch die Eingemeindung verändert? Haben die Dörfer gar ihre Identität verloren, wie Kritiker seit den ersten Überlegungen zur Gemeindegebietsreform befürchtet hatten? Johann Mayer sieht keine erheblichen Folgen: Vereine und Kirchengemeinde sicherten weiter die Identität der Kerngemeinde. Andere Faktoren wie die eigene Schule waren schon verloren, Bahnstation und Basaltwerk sahen ihr Ende vor sich. Es dürfte sich eine andere Identität entwickelt haben, viele Neubürger seien in den letzten Jahrzehnten zugezogen, der Sportverein mit seinen Anlagen und Gebäuden ein neuer Kristallisationspunkt. Vielleicht schwächte sich manches „zivilgesellschaftliche Miteinander“ ab: Hat man sich vorher gemeinsam zum Schneeräumen oder der Instandhaltung von Wegen, dem Säubern von Gräben oder dem Mähen von öffentlichen Grünflächen verabredet, fiel es jetzt leichter, bei der „Stadt“ anzurufen, denn der Bauhof würde sich schon drum kümmern.

Zum Schluss eines Gesprächs mit dem Ende 2024 98-jährigen Johann Mayer dann doch nochmal die Frage an den früheren Bürgermeister, warum er damals gegen die Auflösung „seiner früheren Gemeinde Pleußen“ gestimmt habe: Er schüttelt den Kopf , aber es blitzt auch etwas Schalk in den Augen des rüstigen Müllermeisters auf, der Ende 2024 stramm auf die 100 zugeht: „Freiwillig geb´ ich doch nix auf.“

Rückblick

Das Konzept der Staatsregierung ging mittel- und langfristig auf: Die Reform führte bayernweit zu einem professionelleren Verwaltungsapparat in den Kommunen, das Personal wurde besser geschult, Aufgaben sachgerechter verteilt. Bis 1976 blieben von den über 7000 Gemeinden noch 2056 übrig. Viele nutzten gleich oder später die Chance von Verwaltungsgemeinschaften, so dass auch kleinere Gemeinden die anfallenden Verwaltungsaufgaben im Verbund erledigen konnten. Von den 89 Gemeinden in den früheren Landkreisen Tirschenreuth (53) und Kemnath (36) bis 1972 blieben nach der Zusammenlegung der Kreise schließlich 26 übrig.

Kritiker der Reform befürchteten von Anfang an Verluste für die eingegliederten Gemeinden. Mandatsträger auf den verschiedenen Ebenen wie auch die Kommunalverbände befürchteten Unwillen in der Bevölkerung und den Verlust herkömmlicher Besitzstände.

Was hat sich unter politischen und sozialen Gesichtspunkten verändert?

Natürlich waren die Mandatsträger jetzt „weiter weg“, der direkte Kontakt zum Gemeinderat im Dorf war nicht mehr so einfach und vielleicht seltener. Ortssprecher sollten in den Stadträten die Interessen der eingegliederten Ortschaften übernehmen, hatten aber kein Stimmrecht. Bleibt die Frage, ob man damit der Repräsentation verschiedener dörflicher Bevölkerungsgruppen gerecht werden konnte. Und inwieweit viele früher ehrenamtlich Tätige mit der Reform aus ihrer politischen Verantwortung und dem kommunalen Engagement gedrängt wurden, bedürfte einer genaueren Untersuchung. Nach über fünf Jahrzehnten sind Interviews mit den damaligen Akteuren nur selten möglich. Der Verlust an Bürgermeisterwürden, an Reputation und Repräsentationsmöglichkeiten als Gemeinderat dürfte manchen persönlich geschmerzt haben. Auch die Frage, wie sich die Zusammenschlüsse auf das Zusammenleben in den Dörfern ausgewirkt haben und „ihre Geschichte“ verloren haben, bedürfte intensiverer Recherchen. Dass manches Dorf in seinem Selbstwertgefühl gelitten hat, darf man annehmen. Dabei ist zu bedenken, dass gesamtgesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen ebenfalls ihren Einfluss gehabt haben und bis heute haben.

Von den Mandatsträgern in der Stadt Mitterteich wurde die Eingliederung der Hälfte der früheren Gemeinde Pleußen und der Gemeinde Großensterz begrüßt.

(Der Vollständigkeit halber: Im Jahr 1978 kamen noch die Mitterteich nahe gelegenen Ortschaften der Gemeinde Pechbrunn dazu.)

Die Parteien mussten schon bei den Kommunalwahlen am 11. Juni 1972 darauf achten, dass sie bei den Listenaufstellungen Personen aus den eingegliederten Ortschaften aussichtsreich platzierten, um deren Vertretung in den Gremien sicher zu stellen. Da in den zentralen Orten meist schon Ortsverbände der größeren Parteien bestanden, übernahmen sie diese Aufgabe. Bei den Kommunalwahlen wurden zwei Kandidaten aus der früheren Gemeinde in den Stadtrat Mitterteich gewählt: Karl Haberkorn auf der Liste der CSU/FWG (später Bürgermeister und Landrat) und Thomas Eiser auf der SPD-Liste. Im Jahr 2024 sind das seit den Kommunalwahlen 2022 Manfred Sommer (SPD) und Sonja Gleißner und Bernhard Thoma (beide Freie Wähler).

Die in kleinen Gemeinden vor der Gemeindereform oft üblichen offenen Listen oder die Kandidaturen von parteilosen Kandidaten gingen naturgemäß zurück. Mithin hat sich tendenziell eine stärkere parteipolitisch orientierte Kommunalpolitik entwickelt, eventuell korrelierend mit der Größe einer Stadt. Selbst wenn sie im Wahlkampf herausgestellt wurde, so spielte sie im Alltag eines Kommunalparlaments in kleineren und mittleren Städten eine eher untergeordnete Rolle.