von Adalbert Busl

Pleußen, ein Dorf im Stiftland

Inhaltsverzeichnis

1. Name

2. Unter dem Kloster Waldsassen

3. Prädium Tirschenreuth

4. Die Falkenberger

5. Wirtschaftskrise des Klosters

6. Ältestes Salbuch des Klosters Waldsassen

7. Gerichtszugehörigkeiten

1. Name

Seit wann es das Dorf Pleußen gibt, kann nicht gesagt werden. Eine Gründungsurkunde oder ähnliches ist wie bei fast allen Orten in der Region nicht bekannt. Einen Hinweis auf das ungefähre Alter über die frühe Besiedlung kann vielleicht der Name geben. Dr. Janka von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Kommission für bayerische Landesgeschichte war sich unsicher, ob der Ortsname Pleußen sich von einem Gewässernamen ableiten lässt, konkret, ob sich in der Nähe ein Bach mit dem entsprechenden Namen findet.

Bekannt war, dass Abt Konrad 1375 dem Fritsch von Hergensing (Hörsin bei Wildstein) das Kauf- und Fischrecht auf verschiedene in die Wondreb mündende Bäche, darunter die Pleichsen, anerkannte.[1] Ein weiterer archivalischer Beleg für den Bachnamen konnte erst vor kurzem erbracht werden: In den Jahren 1631, 1632 und 1634 blieb der in Pleußen wohnende Hannß Güntter dem Kloster den Zins für den Pleÿssenbach schuldig.[2] Güntter hatte also das Fischrecht in diesem Bach. Da diese Bezeichnung heute nicht mehr gängig ist, stellt sich die Frage, um welchen Bach es sich dabei handelt. Wahrscheinlich ist es die heutige Lausnitz, die im Lauf der Zeit vielfach umbenannt wurde. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde sie meist als Gulgbach bezeichnet, der Oberlauf aber als Olsnitz oder Olschnitz, in Bezeichnung, die man auch heute hier in Pleußen noch in der Mundart geläufig ist: Öschnitz.

Das dieser Bach lohnenswert für die Fischerei war, ist 1891 noch dokumentiert: „Der Lausnitzbach oder Gulgbach mündet bei Steinmühle, Breite 1 – 2 m. Derselbe nimmt ein Gerinne von Rosenbühl sowie ein Bächlein von Neudorf kommend, mündet bei Lodermühle. Im Lausnitzbach findet man Karpfen, Hechte und Aale, seltener Forellen.“[3]

Was die etymologische Entwicklung angeht, kann man von der Slawisierung eines germanischen Namens ausgehen: germ. *Flīsina > slaw. *Plišьna > altbair *Plīssina.[4] Ein Gegenstück hat die Pleichsen in der Pleiße, einem Nebenfluss der Weißen Elster in Sachsen. Der Name liefert also einen Hinweis, dass die Gegend im frühen Mittelalter im Blickpunkt von Siedlern stand. Dafür spricht auch die Lage im Bereich eines alten Handelswegs, der von Westen her über Eger in den böhmischen Raum führte, in dessen Einzugsbereich auch heute noch bestehende Ortschaften angelegt wurde, z. B. Groppenheim.

2. Unter dem Kloster Waldsassen

Über fast 700 Jahre hinweg bis zum Jahr 1803 regierte das Zisterzienserkloster Waldsassen das Stiftland, das weitgehend identisch mit dem Altlandkreis Tirschenreuth ist.

Bis aber Pleußen, eigentlich nicht weit von Waldsassen entfernt, in den Besitz des Klosters kam, sollten fast 100 Jahre vergehen.

Vorweg ist klarzustellen, dass dem Kloster nur die weltliche Verwaltung – vergleichbar mit einer Grafschaft ‒ oblag, nicht die kirchliche, die dem Bischof von Regensburg zustand. Wegen des langen Zeitraumes der Zugehörigkeit zum Kloster Waldsassen entstand die vielfach in der Bevölkerung heute noch anzutreffende Meinung, das Kloster habe unser Gebiet erschlossen und kolonisiert.

Lange Zeit wurde dies den Kindern in der Schule auch so gelehrt. In dem Anfang der 50er Jahre an allen Schulen in ganzen Klassensätzen verbreiteten Büchlein „Unser Stiftland“ schreibt der Autor in seinem Vorwort: „Bei aller Bescheidenheit hoffe ich, daß sie ihre Bestimmung, alt und jung ein getreues Bild unseres schönen Stiftlandes in Gegenwart und Vergangenheit zu entwerfen, erfüllen wird.“[5]

Zur Klostergeschichte ist darin zu lesen: „Markgraf Dipold rief 1128 thüringische Mönche aus der Zisterzienserabtei Volkenrode herbei, die gleichzeitig Arbeiter zur Urbarmachung des Bodens und zur Erbauung eines Klosters mitbrachten. Als Platz dazu bestimmte Dipold das Gebiet an der Wondreb, wo heute Stadt und Kloster Waldsassen liegen. Bei allen Arbeiten gingen die Mönche mit dem besten Beispiel voran. Sie brannten, damit die Rodung schneller vor sich, ging, den Urwald nieder, entwässerten die Sümpfe und verwandelten den Boden in Weide- und Wiesenland. Sie legten Teiche an, die sie mit allerlei Speisefischen besetzten; denn der Zisterzienserorden verbot seinen Mönchen jegliche Fleischnahrung. … Damit die Besiedlung des von Dipold erhaltenen Gebietes rascher vor sich ging, riefen sie aus den angrenzenden Ländern Ansiedler herbei und teilten ihnen Land zu. Bald entstanden um Waldsassen herum Weiler und kleine Dörfer, deren Bauern in allem von den Klosterbrüdern lernen konnten. Dafür mußten sie dem Stifte Zins entrichten, wie man damals die Steuern nannte, und ihm Untertan sein.“

Damit wird hier ein Bild gezeichnet, das sich stark an die Gründungslegende des Klosters – hier wird vom Bau des Klosters in einsamer Wildnis berichtet – anlehnt und die Urbarmachung und Besiedelung der Gegend als alleiniges Werk der Zisterzienser darstellt. Die Vorarbeit Adeliger bei der wirtschaftlichen Erschließung wird aber völlig außer Acht gelassen.

Mit dieser Darstellung verbreitete Felbinger aber eine Version über die Gründung des Klosters, wie sie in der damals neueren Literatur[6] nicht mehr zu finden ist und bereits 1837 von Brenner angezweifelt wurde.[7]

Was noch zu beachten ist: Diese Darstellungen beruhen alle auf Erzählungen des Klosters Waldsassen, also auf Eigenquellen aus der Zeit nach zwischen 1300 und 1500. Heute würde man sagen, ein Narrativ des Klosters über seine Entstehung.

Dazu eine Außenansicht: Was man sich in der nahegelegenen Stadt Eger über die Gründung des Klosters erzählte, ist in der Chronik des Schulmeisters Engelhard Pankraz zu lesen. Nach der Erzählung stiftete Markgraf Diepold das Kloster Waldsassen, etwa eine Meile von Eger gelegen, in einem bereits vorher besiedelten Ort „Kastell“,[8] einer Befestigung also. Dies weckt Erinnerungen an Volkenroda, an das Mutterkloster von Waldsassen, das auf den Resten der 1074 geschleiften Reichsburg Kaiser Heinrichs IV. erbaut worden sein soll.

Seit dem Erscheinen von Gradls grundlegendem Quellenwerk „Monumenta Egrana“ im Jahre 1884 sind die Regesten (= Kurzfassungen) der wichtigsten Urkunden für unser Gebiet für jedermann greifbar.[9] Heute sind wir aber in der glücklichen Lage, die Originalurkunden des Klosters Waldsassen – soweit sie noch vorhanden sind – im Internet betrachten zu können.[10] Die Mühe, diese zu lesen, insbesondere die Urkunde Nr. 1, macht sich aber kaum jemand. Vielmehr wird die alte Mär weiterverbreitet.

Aufgrund der aktuellen Urkundenlage kann man aber folgende Aussagen treffen:

Markgraf Diepold schenkte dem 1118 von ihm gegründeten Kloster Reichenbach am Regen im Bereich des alten Egerlandes 1122 Marchaney und bald darauf zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt Dippersreuth, Großkonreuth, Brunn, Lengenfeld, Bernreuth (abgegangen bei Wondreb) und Göpfersgrün. Reichenbach war das Stammkloster der Diepoldinger; hier hatten sie auch ihre Begräbnisstätte.

Als weiteres Kloster gründete Diepold Waldsassen. Dazu gibt es keine Urkunde des Markgrafen, wohl aber eine Bestätigungsurkunde des Regensburger Bischofs Heinrich I.[11] Sie ist die älteste Urkunde aus dem Bestand des Klosters Waldsassen. Zwar ist sie undatiert, das Ausstellungsdatum kann aber aufgrund der aufgeführten Zeugen auf den Zeitraum zwischen dem 20. August 1132 und 26. April 1133 eingegrenzt werden. In der Urkunde werden drei wichtige Angaben gemacht:

- Der Ort, an dem die Zelle erbaut wurde, hatte bereits einen Namen: „Waltsassen“.

- Der Markgraf gab den Mönchen die Dörfer Brunn, Frauenreuth und Schloppach als Erstausstattung.

- Der Bischof gab auf Bitte des Abtes Frauenreuth an den Markgrafen zurück und empfing dafür im Tausch fünf angrenzende „villas“, worunter man gewöhnlich Dörfer versteht. Es können aber auch Großhöfe sein, was in diesem Fall als wahrscheinlicher erscheint. Es waren dies Pechtnersreuth ("duas villas"), Netzstahl, und die zwei Dörfer Pfaffenreuth ("duas villas").

Frauenreuth kam damit erst nach der Gründung Waldsassens an das Kloster Reichenbach. Wann es auch Brunn erwerben konnte, ist nicht überliefert.

[5] Felbinger, Anton: Unser Stiftland, Kleine Heimatkunde des Landkreises Tirschenreuth, 1951.

[6] Siehe dazu: Muggenthaler, Hans: Kolonisatorische und wirtschaftliche Tätigkeit eines deutschen Zisterzienserklosters im 12. und 13. Jahrhundert, 1924; Langhammer, Rudolf: Waldsassen – Kloster und Stadt, 1936.

[7] Brenner, Johann Baptist: Geschichte des Klosters und Stiftes Waldsassen, 1837, S. 9.

[8] Gradl, Heinrich: Die Chroniken der Stadt Eger, 1884, Bd. 3, S. 9: Chronik des Schulmeisters Engelhard Pankraz „Egerische Cronica , was sich von anfang der statt ettwan zugetragen hat bis aufs 1560. Jar“: Das Waldtsassen durch marggraffen Theobald gebawt und mit Eger au das heyl. Röm. Reich komen ist. Dieser furst marggraff war ein ser frumber und christlicher fürst, bawet Waldtsassen von sunderlicher lieb und gunst wegen, so er zur religion trug, das kloster, war zuvor genant Kastell, ein meyl wegs von seiner statt Eger, an einem flüsslein, Wondra genant, ein herliche schone abbtey Cistercienser ordens, nennet die Waldtsassen; wie diese abbtey sambt Eger ans reich kumet, wird man hernach hören.

[9] Gradl, Heinrich: Monumenta Egrana – Denkmäler des Egerlandes als Quellen für dessen Geschichte, Eger 1884.

[10] Z. B. unter www.monasterium.net/mom/DE-StAAm/Waldsassen/fond.

[11] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunde 1.

Von Bedeutung ist auch, dass die Stelle, an der das Kloster errichtet wurde, bereits einen Namen hatte: Waltsassen. In den alten Urkunden des Klosters – abgesehen von der ersten – wird nicht „Waldsassen“ geschrieben, sondern fast durchwegs „Waldsachsen, Waldsahsen“, was so viel bedeutet wie „Sachsen im Wald“. Auf diesen Umstand hat 1935 bereits Langhammer hingewiesen[12] und moderne Sprachforscher bestätigen dies.[13] Man kann davon ausgehen, dass von Karl dem Großen im Sachsenkrieg (794-800) deportierte Sachsen hier ‒ wahrscheinlich durch den Würzburger Bischof ‒ an der bedeutsamen Altstraße nach Eger angesiedelt wurden. Das Kloster fand also mit großer Wahrscheinlichkeit seinen Platz auf einer alten Sachsensiedlung.

In einer weiteren Urkunde wird bestätigt, dass Markgraf Diepold dem Kloster zum Seelenheil seiner Frau Kunigunde 1135 Wernersreuth ("duas villas") schenkte.[14]

Das Gebiet um Waldsassen war also keineswegs siedlungsleer. Im Gegenteil: Hundsbach und Groppenheim sind als sehr alt zu betrachten, denn Orte mit den Endungen -bach und -heim gehören einer alten deutschen Sprachschicht an und sind in ihrer Entstehung in die Zeit deutlich vor das Jahr 1000 einzuordnen.

Bei der Schenkung von Wernersreuth durch Markgraf Diepold an das Kloster treten in dieser Reihenfolge fünf Pfarrer als Urkundenzeugen auf: von Eger, von Wondreb, von Beidl, von Tirschenreuth und von Redwitz.[15] Ob daraus eine Rangfolge abzuleiten ist, sei dahingestellt. Aber damit ist dokumentiert, dass unsere Gegend bereits zur Zeit der Klostergründung in Pfarreien organisiert war.

Das spätere Klostergebiet befand sich ursprünglich in den Händen verschiedener Adelsfamilien, von denen als bedeutendste die Falkenberger und die Liebensteiner zu erwähnen sind. Neben den Ortschaften in unmittelbarer Umgebung zu ihren Burgen verfügten sie über Besitzungen verstreut im nachmaligen Stiftland, also keine in sich geschlossenen Gebiete. Die Falkenberger findet man südlich des Teichlbergs von Kondrau über Wiesau bis hinab ins Waldnaabtal. Die Liebensteiner dagegen waren schwerpunktmäßig begütert vom Teichlberg bis hin nach Eger, besaßen auch Reichslehen zwischen Münchenreuth und Hardeck. Daneben waren hier noch weitere altadelige Geschlechter ansässig, von denen in erster Linie die Notthafft zu nennen sind. Aus dem Besitz der Adeligen konnte das Kloster anfangs durch Schenkungen, später aber auch durch Käufe immer mehr Güter in seinen Besitz bringen und so mit der Zeit ein geschlossenes Gebiet, das nachmalige Stiftland bilden.

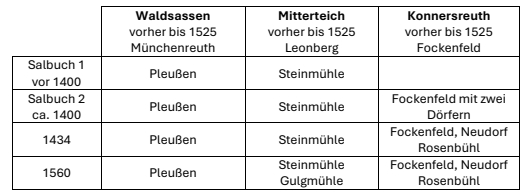

3. Prädium Tirschenreuth

Eine besondere Rolle spielte hier das Prädium Tirschenreuth. Darunter versteht man einen knapp 100 km² großen Gutsbezirk, der sich von Tirschenreuth im Süden bis nach Kondrau im Norden, von Zirkenreuth im Osten bis nach Leugas im Westen erstreckte. Seine außerordentliche Größe hatte Sturm dazu inspiriert, den Namen Tirschenreuth als „Großreuth“ zu deuten.[16] Diese Interpretation ist aber wissenschaftlich wiederholt widerlegt worden. In den Urkunden wird der Bezirk Tirschenreuth Prädium (lat. prædium = Gut, Landgut) genannt und ist im Jahr 1217 erstmals als solches erwähnt. Damals bestätigten Pfalzgraf Rapoto von Ortenburg und sein Bruder Heinrich, dass sie ihr Prädium Tursinrůth mit dem Kloster Waldsassen gegen das Prädium Seebarn bei Neunburg v.W. und zwei Höfen in Biberbach (Bibira) bei Waldmünchen unter der Zugabe einer beträchtlichen Summe Geld vertauscht hatten.[17] Der Besitzwechsel vollzog sich folgendermaßen: Waldsassen übergab Seebarn, Biberbach und das Geld zu Regensburg in die Hand von Kaiser Friedrich II., der dies dann an die Ortenburger weitergab. Das Gut Tirschenreuth sollte durch Luzmann, den Salmann[18] der Ortenburger, an das Kloster übereignet werden. Luzmann aber war im Kampf gefallen und seine Söhne noch nicht volljährig. Deshalb beschlossen die Fürsten, dass die Übergabe durch deren nächsten Verwandten den Graf Konrad von Moosburg erfolgen sollte. Da dieser auf dem Hoftag zu Regensburg nicht anwesend war, erfolgte die Übergabe erst später in Freising, wahrscheinlich noch im Jahre 1217.[19] Am 2. November 1218 bekräftigte Rapotos Bruder Graf Heinrich von Ortenburg - er hatte sich mittlerweile in überseeischen Ländern aufgehalten - noch einmal diesen Tausch.[20] Im Jahr darauf schenkte schließlich Bischof Konrad von Regensburg dem Kloster Waldsassen die Zehnten des ganzen Prädiums Tirschenreuth (decimas totius predii Tusenrivt).[21] Aber bereits in den Jahren zuvor sich das Kloster Waldsassen im Bereich des Prädiums Rechte erwerben können: 1202 hatte Bertold, Markgraf von Vohburg, dem Kloster Waldsassen zwei Teile seiner Zehnten in Mitterteich (Mittirdige) übertragen.[22] Mit einer undatierten Urkunde (zwischen 1187 und 1204) inkorporierte Bischof Konrad von Regensburg dem Kloster die Pfarrei Tirschenreuth und gestattete ihm, dort Ewigvikare einzusetzen, die die Seelsorge aus seinen Händen empfingen.[23] Die Rechte auf die Pfarrei scheinen also schon seit sehr früher Zeit bestanden zu haben. 1237 stellte Papst Gregor IX. die Besitzungen des Klosters unter seinen Schutz, speziell aber die Pfarrei Tirschenreuth, die sich schon im Besitz des Klosters befunden hatte, bevor die Regeln der Zisterzienser angenommen wurden.[24]

Zur Erklärung: Vor der für das Jahr 1133 angenommen Gründung des Zisterzienserklosters Waldsassen existierte also dort eine Gemeinschaft von Benediktinermönchen. In der barocken Klostertradition werden dafür die Jahre 1127-1129 angesetzt.[25] Dieser Umstand liefert eine einigermaßen plausible Erklärung, wieso das junge Zisterzienserkloster überhaupt in der Lage sein konnte, im Jahre 1138, also kurz nach der offiziellen Gründung, aus einem Rechtsstreit gegen Bischof Siegfried von Speyer und dessen Bruder Gottfried als Sieger hervorzugehen. Um dieser Auseinandersetzung ein Ende zu setzen, übereigneten die beiden dem Kloster das Dorf Niederteich, das heutige Hofteich.[26] Die Einigung fand vor Kaiser Konrad III. statt, der sie mit einer weiteren Urkunde bestätigte.[27] Damit stellt sich aber die Frage, wie das Prädium Tirschenreuth in den Besitz des Bischofs von Speyer gekommen war. Bischof Siegfried II. von Wolfsölden war der Sohn des Grafen Sigehard von Wolfsölden und seiner Gemahlin Uta, einer geborenen von Calw und Tochter von Graf Adalbert II. Die Grafen von Wolfsölden sind aus den Hessonen, den Grafen des Sülchgaus (entspricht in etwa dem Landkreis Tübingen), hervorgegangen. Als 1002 überraschend der 21jährige Kaiser Otto III. gestorben war, musste sich der neue Kaiser Heinrich II. erst noch gegen Hermann II. von Schwaben durchsetzen. Auch der für unser Gebiet zuständige Markgraf Heinrich von Schweinfurt stellte sich wie die Wolfsöldener gegen den neuen Kaiser.[28] Nach seiner Begnadigung wurde Heinrich zwar wieder als Markgraf eingesetzt. Durch eine Zerstückelung des Nordgaus in kleinere eigenständige Verwaltungsbezirke blieb er aber in seiner Macht beschnitten. Ebenso hatte sich Graf Hesso als Anhänger Herzog Hermanns II., des erklärten Gegners Heinrich II. im Kampf um die Königskrone, zum Gegner des Kaisers gemacht. Er verlor das Grafenamt im Zuge der Maßnahmen des Königs. Heinrich II. versuchte nach der Niederschlagung durch Neuordnung und Umbesetzung der Grafenämter die Macht seiner Gegner im Sülchgau zu schwächen. „Es lässt sich zwar durch keine urkundliche Aussage belegen, dass der Verlust der Grafenrechte durch andere Reichslehen entschädigt worden wäre, aber es gibt einen Hinweis, der einen Ausgleich wahrscheinlich macht: jene bemerkenswerte Feststellung nämlich, dass die Nachfahren des Grafen Hesso sich im Besitz eines Reichsgutkomplexes auf dem Nordgau nachweisen lassen, somit in einer Region, die nach der Zerschlagung des Herrschaftsbereichs des Markgrafen Heinrich von Schweinfurt ebenfalls eine Umgestaltung der Machtstruktur durch Heinrich II erfahren hatte. Mithin wäre der Besitzanfall am ehesten im Zuge dieser Neuordnung zu sehen. Kunde von diesem Reichslehen erhalten wir erst aufgrund einer Klage des Bischofs Siegfried von Speyer und dessen Bruders Gottfried von Wolfsölden gegen das Kloster Waldsassen auf dem Nordgau, die im Jahre 1138 in Mainz vor König Konrad III. verhandelt wurde. Bei dem strittigen Objekt handelt es sich um den Weiler Hofteich, der zur Beilegung des Streites mit sämtlichen Rechten dem Kloster übereignet wurde.“[29] Folgt man diesem gedanklichen Ansatz, dann muss man von einer Existenz des Prädiums wenigstens seit 1000 ausgehen. Dieser Gedanke scheint keineswegs abwegig zu sein, denn zur Zeit der Klostergründung war das Prädium Tirschenreuth alles andere als Niemandsland, sondern eine organisierte Pfarrei neben den vier anderen Pfarreien Beidl, Wondreb, Redwitz und Eger.[30] Mit Sicherheit bestanden aber in der Nachbarschaft schon die Großpfarrei Windischeschenbach (St. Emmeram) und die Pfarrei Griesbach (St. Martin), letztere auf einer alten fränkischen Siedlungsinsel.

[16] Sturm, Heribert: Der Ortsname Tirschenreuth, in: OH 16, S. 53 ff.

[17] Acta Waldsassensia Nr. 389.

[18] Salmann = Gewährsmann, Treuhänder.

[19] Hausmann, Friedrich: Archiv der Grafen zu Ortenburg, Nr. 10.

[20] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunden 20.

[21] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunden 24: decimas totius predii Tusenrivt.

[22] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunden 14.

[23] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunden 16.

[24] Acta Waldsassensia Nr. 523.

[25] Acta Waldsassensia Nr. 13.

[26] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunden 3. Niederteich ist das heutige Hofteich.

[27] StA AM, Kloster Waldsassen 349, fol. 16ʹ.

[28] Endres, Rudolf: Die Rolle der Grafen von Scheinfurt in der Besiedlung Nordbayerns, S. 20; Sturm, Heribert, HAB, Heft 21, Tirschenreuth, S. 5f.

Die Bäche mit den ursprünglichen Namen: Teichen (jetzt Seibertsbach), woraus sich die Ortsnamen Oberteich, Mitterteich und Niederteich (Hofteich) erklären, Techla (Kornmühlbach) und die Ölschnitz, heute Lausnitz, früher Gulgbach oder Pleußen. Der Umfang des Gutsbezirks entsprach genau dem der Pfarrei Tirschenreuth, d.h. die Pfarrei war identisch mit der weltlichen Verwaltungseinheit. Markiert war der Umfang des Prädiums durch „nasse Grenzen“, durch Bäche. Im Osten gehörte von Zirkenreuth nur der Teil südlich des Techlabachs zum Prädium, im Norden nur der Teil Kondraus südlich des Bächleins (rivuli) durch das Dorf und im Osten nur der Teil von Leugas westlich der Wiesau. Im Süden fehlt zwar eine explizite Grenzmarkierung durch ein Gewässer. Mit Sicherheit war diese jedoch durch die Waldnaab gegeben, denn das heute zur Stadt gehörige Dorf Hohenwald südlich der Naab gehörte nicht zum Prädium, sondern zur Pfarrei Beidl. Erst in der Reformationszeit erfolgte die Umpfarrung nach Tirschenreuth.

Außerdem ist in Betracht zu ziehen, dass bei der Abtrennung des Bistums Prag von Regensburg im Jahr 973 das Egerland wohl wegen seiner bairischen Besiedlung bei Regensburg verblieb.

Einen Hinweis auf die Zeit der Markgrafen von Schweinfurt (seit der ersten Hälfte des 10. Jhs) liefern auch die sogenannten Babenberger Zehnten im Prädium Tirschenreuth, die sich bis kurz nach 1220 im Besitz des babenbergischen Herzogs Leopold von Österreich befanden. Der Herzog hatte sie an verschiedene ortsansässige Adelige als Lehen ausgegeben. Aus deren Besitz musste sie nun das Kloster ablösen.[31] Das Motiv für diese Übergabe durch Herzog Leopold war die Armut der Klosterbrüder,[32] wobei aber aus der Urkunde nicht hervorgeht, ob damit die durch das Ordensgelübde geforderte Armut gemeint ist oder ob ein aktueller Fall der Verarmung vorlag, der durch die finanziellen Anstrengungen beim Kauf des Prädiums bedingt gewesen sein könnte. Ebenso wie die Zehenten war auch Grundbesitz an örtliche Adelige wie z. B. die Liebensteiner, Falkenberger oder Leonberger als Lehen ausgegeben worden.

Hofteich, das vor alters Niederteich hieß, gaben uns Bischof Sigfried von Speyer und sein Bruder Gottfried, in deren Händen das Prädium Tirschenreuth war. Und weil dieses Dorf eine ausgedehnte Gemarkung besaß, ließen wir auf dieser Gemarkung folgende Dörfer neu anlegen: Hungenberch, Nevnhof, Vokoldsmül [heute Forkatshof], Pechoven. Diese wahrhaft außerordentliche Schenkung haben wir bestätigt erhalten mit der besonderen Zustimmung dieses Bischofs und des römischen Königs Konrad II.

Diese Beschreibung ist für Pleußen in zweierlei Hinsicht von Wichtigkeit: Zum einen wird hier über die Entstehung der direkt südlich und östlich von Pleußen gelegenen Ortschaften berichtet. Auffällig bei deren Namensgebung ist hierbei das Fehlen von Namen auf -reuth. Vielmehr orientierte man sich an Flurnamen. Zum andern ist festzustellen, dass das benachbarte Pleußen mit der Südhälfte von Kondrau als Falkenberger Besitztum als ein Bezirk von ähnlicher Größe den nordwestlichen Teil des Prädiums ausmachte.

Zehenrechte in Fockenfeld erlangte das Kloster 1268 auf dem Tauschweg mit der Komturei des Deutschen Hauses in Eger[33] und bekam erst 1311 seine Besitzansprüche auf die dortigen Güter anerkannt, nachdem der Laienbruder Herlin diese bestätigt hatte.[34] Herlin hat als Verwalter des Guts Fockenfeld auf dessen Fluren das Dorf Neudorf angelegt und gegen Pacht an Bauern ausgegeben.[35] Neudorf und Rosenbühl lagen wie Groß- und Kleinbüchlberg auch bereits außerhalb des Prädiums.

Nach dem Erwerb wurden die Zehenten – sie standen ursprünglich alle dem Pfarrer von Tirschenreuth zu – neu verteilt: Tirschenreuth, Lohnsitz, Kleinklenau, Großklenau, Schwaighof, Grün, Zirkenreuth, Leonberg, Dobrigau und Themenreuth verblieben dem Tirschenreuther Pfarrer. Dagegen mussten Kondrau, Pleußen (Pleissen), Forkatshof, Mitterteich, Oberteich, Leugas, Grün, Großensterz und Kleinsterz nun den Zehenten dem Kloster Waldsassen abliefern.

Pleußen und Steinmühl gehörten also zu damaliger Zeit in die Pfarrei Tirschenreuth, die in Leonberg eine Filialkirche besaß.

Gleichwohl gibt es eine Quelle, die zeitnah zum Erwerb des Prädiums Tirschenreuth verfasst und von Abt Eberhard († 1246) begonnen wurde. In diesem „Liber redituum“ ist die oben erwähnte Aufteilung der Zehente enthalten, die frühestens im Anschluss der Schenkung dieser Zehente Bischof Konrad von Regensburg im Jahre 1219 erfolgt sein kann.[36]

4. Die Falkenberger

Abt Eberhard erwähnt auch, wie Pleußen aus dem Besitz der Falkenberger an das Kloster kam

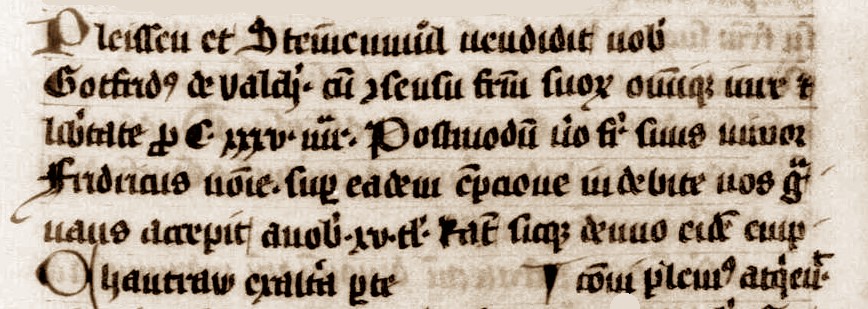

Hier die Übersetzung aus dem Lateinischen: Pleußen und Steinmühle (Pleissen et Steinenmůl) verkaufte uns Gottfried von Falkenberg mit Zustimmung seiner Brüder mit allen Rechten und Freiheiten für 135 Mark. Bald danach forderte aber darüber hinaus noch ungebührlicher Weise sein jüngerer Bruder Friedrich von uns 15 Pfund Pfennige Regensburger Währung;[37] Somit erhielt er durch den neuerlichen Verkauf mehr und war zufrieden.

[37] Die Währung, nach welcher man damals rechnete, waren Pfennige, deren 12 einen Schilling und 240 ein Pfund ergaben.

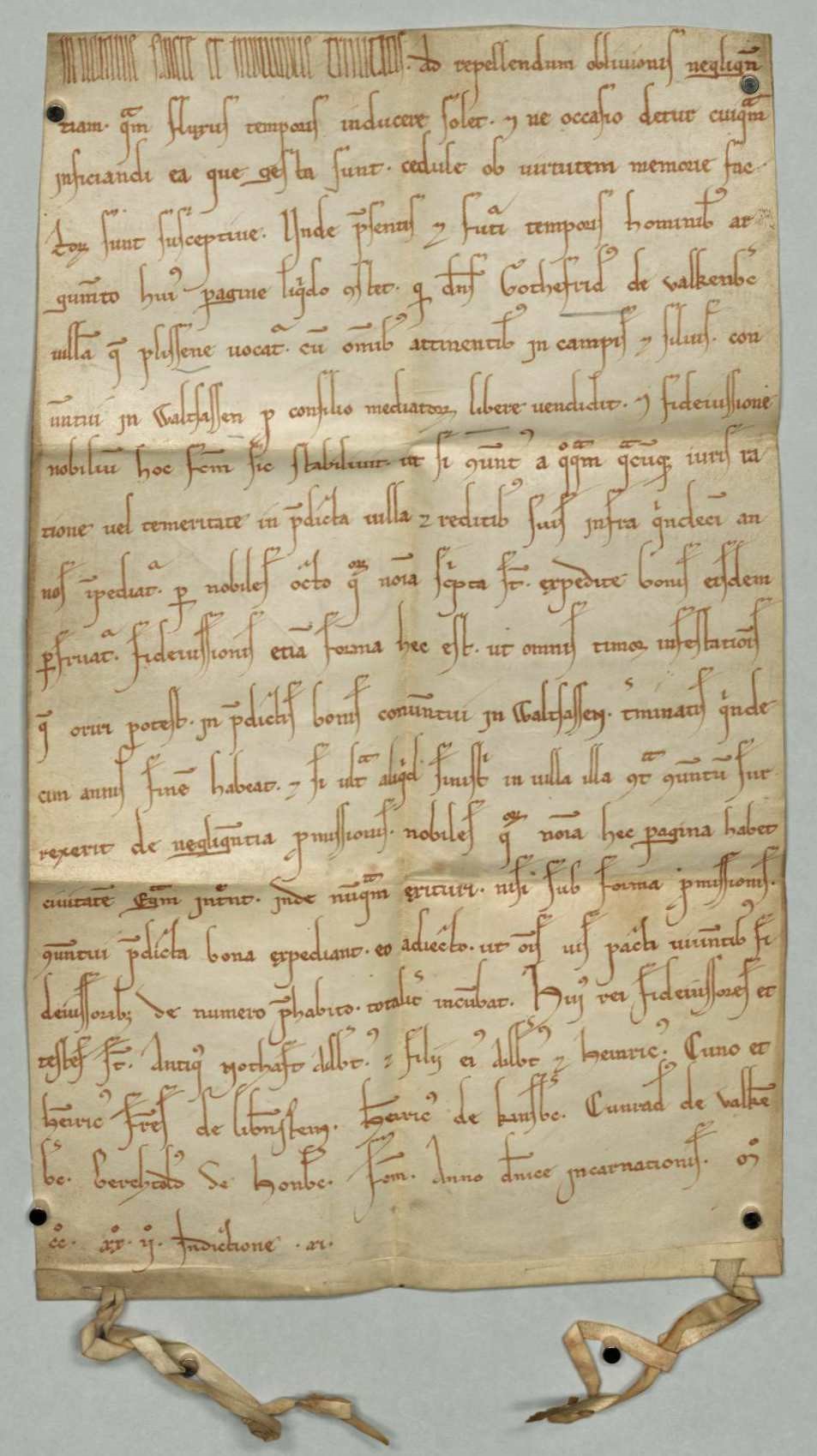

StA AM, Kloster Waldsassen Urkunde 27

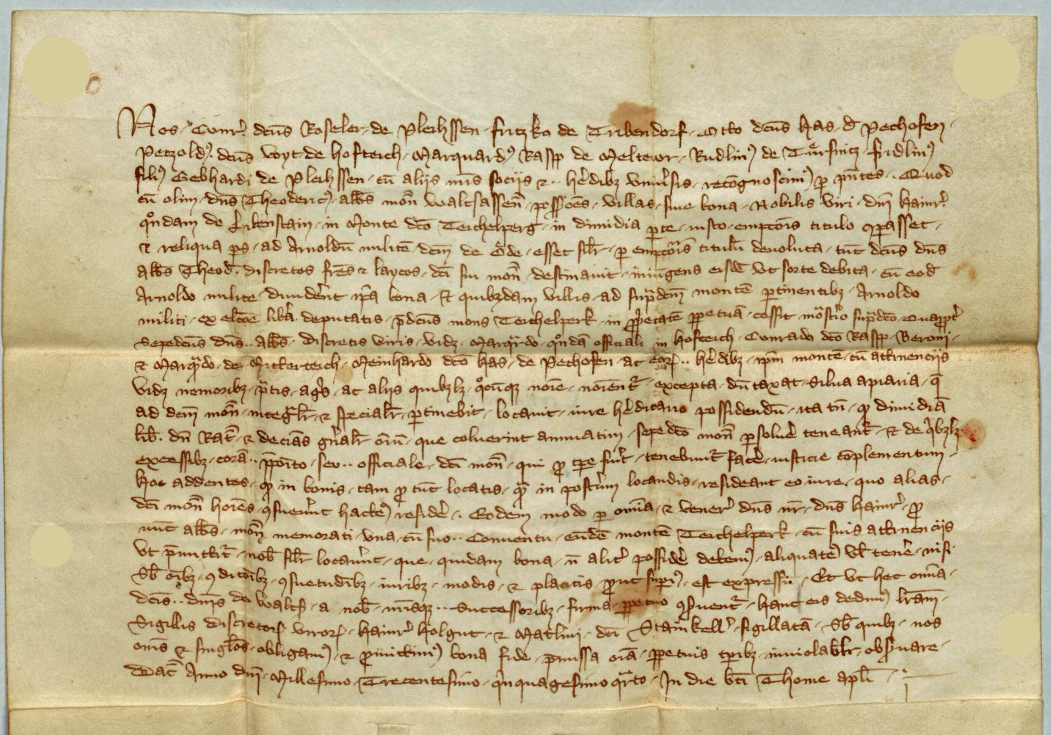

Im Original sind auch noch zwei gleichlautende Urkunden aus dem Jahr 1222 über den Verkauf von Pleußen[38] erhalten: Gottfried von Falkenberg verkauft dem Kloster Waldsassen das Dorf Pleußen (Plissene) mit aller Zugehör in Feld und Wald und stellt acht Bürgen sowie 15jährige Gewährsfrist, binnen welcher alle dem Kloster in den Weg gelegten Hindernisse durch diese Bürgen und Salmänner beseitigt werden sollen. Namentlich waren dies: Albert der alte Notthafft und sein Sohn Albert, die Brüder Heinrich, Konrad und wiederum Heinrich von Liebenstein, Heinrich von Kinsberg, Konrad von Falkenberg und Berthold von Hohenberg.

Da in diesen Urkunden keine Angaben zum Verkaufspreis gemacht werden, ist nicht auszuschließen, dass die acht Salmänner[39] die erwähnten Ansprüche des jungen Friedrich von Falkenberg gegen das Kloster zu regeln hatten.

Diese massive Absicherung des Kaufs durch acht hoch angesehene Adelige bestärkt außerdem den Eindruck, dass zwischen dem Kloster und den Falkenbergern kein spannungsfreies Verhältnis bestand. Während die mit ihnen verwandten Liebensteiner oft als Zeugen in Klosterurkunden genannt werden, ist dies bei den Falkenbergern selten der Fall. Es scheint fast so, als wollten sie sich als alteingesessene Reichsministerialen nicht mit den aufkommenden Zisterziensern in Waldsassen abgeben. Die letzte Urkunde für das Kloster stellten sie 1252 aus.[40] Danach – so wird oft geschrieben – seien sie in der männlichen Linie ausgestorben. Einen Beweis dafür gibt es nicht. 1264 werden in einer Urkunde für das Kloster Wilhering (Oberösterreich) als Urkundenzeugen „Chunradus de Valkenberch et filius suus Chunradus“ genannt.[41] Vielleicht sind sie ausgewandert, nachdem sie ihren Stammsitz Falkenberg den Leuchtenbergern übereignet hatten.

[38] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunde 26 und 27.

[39] Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 14, Sp. 1698: Salmann, Mittels- und Gewährsmann einer rechtlichen Übergabe, auch Schutzherr, Vormund, Testamentsvollstrecker.

[40] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunde 45.

[41] Urkundenbuch des Landes ob der Enns, Band 3, 1862, S. 330 f.

1257 meldete Gertrud, Tochter Konrads von Falkenberg – inzwischen war sie mit Eberhard von Weidenberg vermählt – weitere Ansprüche gegen das Kloster wegen der von ihrem Vater verkauften Güter an. Sie verzichtete dann aber mit ihrem Gemahl für eine Ablösesumme von 6 Pfund und 60 Pfennig Egerischer Währung auf ihren Anteil an den Dörfern Kondrau, Pleußen (Pleysen) mit Steinmühle (Steinenmol), Großen- und Kleinsterz mit der Wiese Heusterz, ferner auf Pilmersreuth bei Wondreb mit der Mühle "Smeliz". Dabei wurde ausdrücklich vermerkt, dass die genannten Besitzungen von ihrem Vater oder dessen Ahnen bereits früher an das Kloster Waldsassen verkauft oder verschenkt wurden.[42] In dieser Urkunde wird der Umfang ersichtlich, was die Falkenberger an Liegenschaften an Kloster verkauft oder verschenkt hatten.

Bereits vor der 1252 von Konrad von Falkenberg für Waldsassen ausgestellten Urkunde mussten die Leuchtenberger in Pleußen auf Bitten des Klosters aktiv werden. 1251 entließen Friedrich und Gebhard von Leuchtenberg die Slawin Hatzka aus Pleußen (in Villa Blissen) aus ihrer Leibeigenschaft.[43] Eine der wenigen Quellen, die konkret das Nebeneinander von slawischer Urbevölkerung und bairischen Siedlern belegen.

[1] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunde 50.

[2] StA AM, Kloster Waldsassen 403, fol. 417: Ego Fridericus et Ego Gebhardus Germani dicti Lantgravii de Luckenberge universis Christi Fidelibus praesentium tenorem visuris in perpetuum. Populo, qui nascetur natorum, duximus significandum, quod mulierculam quandam Hatzkam dictam in Villa Blissen commorantem ab omni Jure proprietatis quo nobis abligabatur et omnem ejus posteritatem liberam reddidimus. Hujus rei testes sunt: Johannes Abbas des Waldsassen. Gotfridus Prior, Reinberg Cellerarius. Burchardus cognomento asinus. Conradus cognomento Pfeffling, Henricus des Redwitze, Hertlines de Redwitze et alii quam plures. Datum ao gratia M.CC.LI.

5. Wirtschaftskrise des Klosters

Unter Abt Franz Kübel (1337–1349) verschuldete sich das Kloster in einem solchen Maße, dass ab 1347 etwa begonnen wurde, in großem Umfang die entfernter liegenden Klosterbesitzungen zu verkaufen: das Schönbacher Ländchen im Egerland, die Herrschaft Rudolfstein im Fichtelgebirge oder die zahlreichen Besitzungen in der Gegend um Waldthurn und Bärnau. Auch Orte im Bereich Konnersreuth – Münchenreuth – Neualbenreuth und sogar der Gerichtsbezirk Wiesau wurden verpfändet.[44] Diese oft nur auf eine kurze Zeit befristeten Verpfändungen versuchte das Kloster baldmöglichst einzulösen, damit sie nicht automatisch in einen dauerhaften Verkauf umgewandelt werden konnten. Dabei erwies sich als hilfreich, dass Kaiser Karl IV. das Kloster finanziell entlastete, indem er die Schuldscheine der Juden, die in vergangenen Jahren in Nürnberg und Eger oder sonst anderswo erschlagen worden waren, für ungültig erklärte.[45]

Vor dem Hintergrund, die Klosterbesitzungen im Kernland wiederherzustellen und abzusichern, sind zwei Urkunden aus dem Jahr 1354 zu verstehen. Darin ist niedergeschrieben, dass Konrad Roseler von Pleußen (Pleihssen), Fritzko von Triebendorf, Otto Has von Pechofen, Betzold Voyt von Hofteich, Marquard Rasp von der Melteuer[46], Rüdlin von Tirschnitz und Friedl, der Sohn des Gebhard vom Pleußen im Besitz des Teichlbergs seien. Das Besondere an diesen Urkunden besteht aber darin, dass in ihnen ausführlich beschrieben wird, wie der Teichlberg mit den damals darauf befindlichen Dörfern 1289 in den Besitz des Klosters gekommen ist. Die eine Hälfte verkaufte Heinrich von Liebenstein, die andere besaß der Ritter Arnold von der Öd und gelangte auch durch Kauf an das Kloster. 1354 wurde der Teichlberg erbrechtsweise unter Festlegung bestimmter Abgaben an folgende Personen gegeben: dem ehemaligen Amtmann von Hofteich Marquart, Konrad Rasp, Bero und Marquart von Mitterteich und Meinhard Has von Oberteich.[47] Es hat den Anschein, dass durch die detaillierte Schilderung mit der Ausstellung der Urkunde 1354 auch die Vorgänge von 1289 dokumentiert werden und damit eine bessere Rechtssicherheit erlangen sollten.

[44] Sagstetter, Maria Rita: Kloster Waldsassen und sein Stiftland – von der Reichsunmittelbarkeit zur Landsässigkeit, S. 42, in: Die Zisterzienserinnen in Waldsassen, 2021.

[45] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunde 367.

[46] Melteuer war eine Wasserburg am Seibertsbach im Bereich der heutigen Ortschaft Pechbrunn.

[47] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunde 358: Verleihungsurkunde, ausgestellt von Abt Heinrich am 21. Dezember 1354, Urkunde 359: Reversurkunde vom selben Tag.

Bereits 1359 gaben Konrad Roseler von Pleußen (Pleihsen) und sein Sohn Fritz ihre Öde zu Stadel dem Kloster zurück und sollten im Gegenzug ihr Leben lang von allen Abgaben von ihrem Hof in Pleußen befreit sein.[48] Mit dieser Urkunde wird deutlich, was mit der Vergabe des Teichlbergs gemeint ist. Es geht um die dort früher vorhandenen Ortschaften, jetzt als Öden (= abgegangener Ort) bezeichnet. Stadel hat sich bis heute als Flurname „Hinterm Stadel“ erhalten und liegt bei Pechbrunn zwischen der Autobahn und der Straße nach Preisdorf.

6. Ältestes Salbuch des Klosters Waldsassen

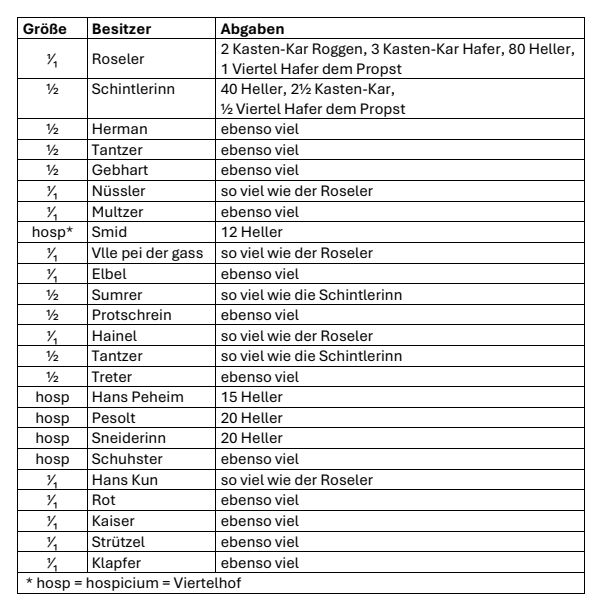

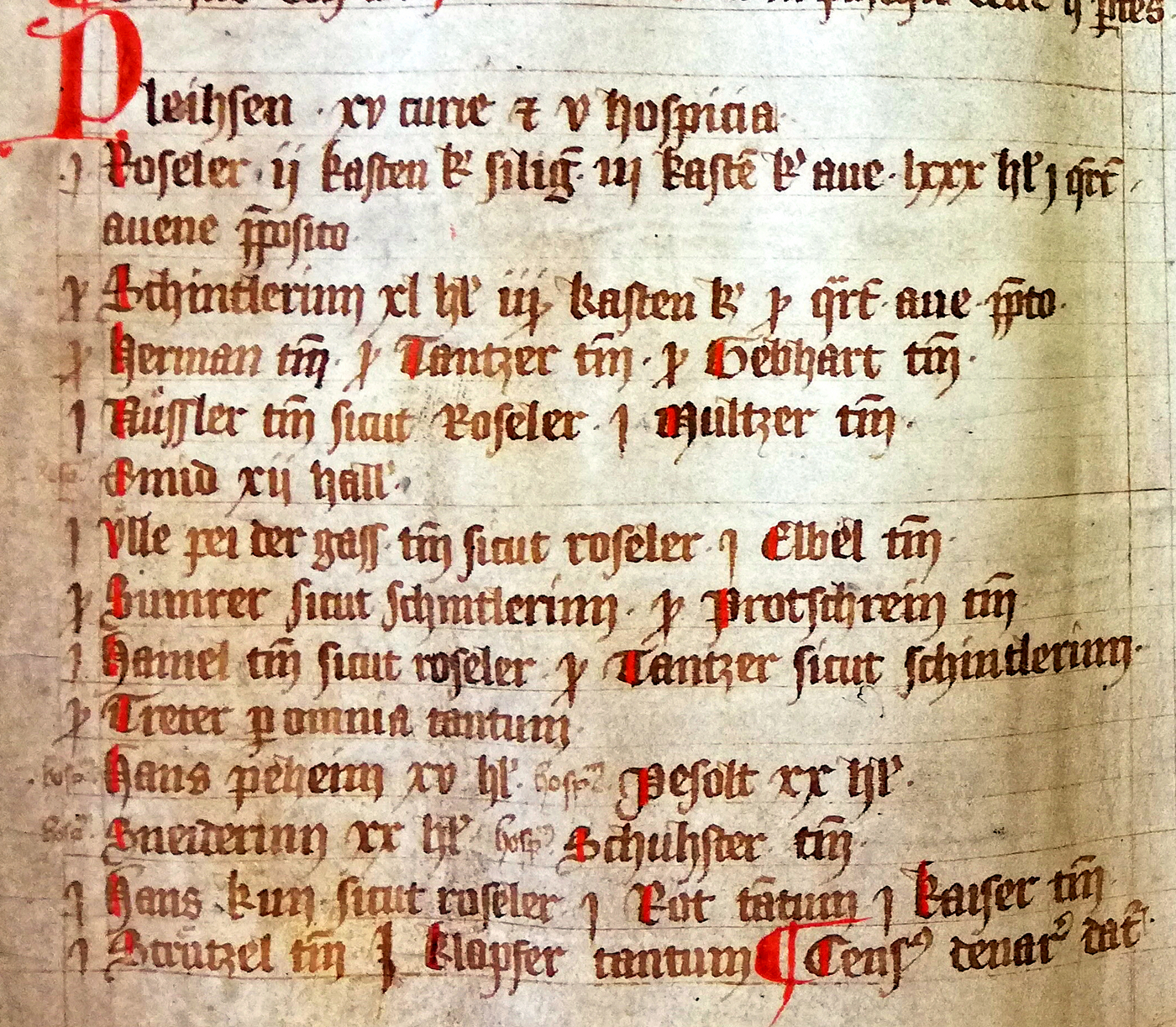

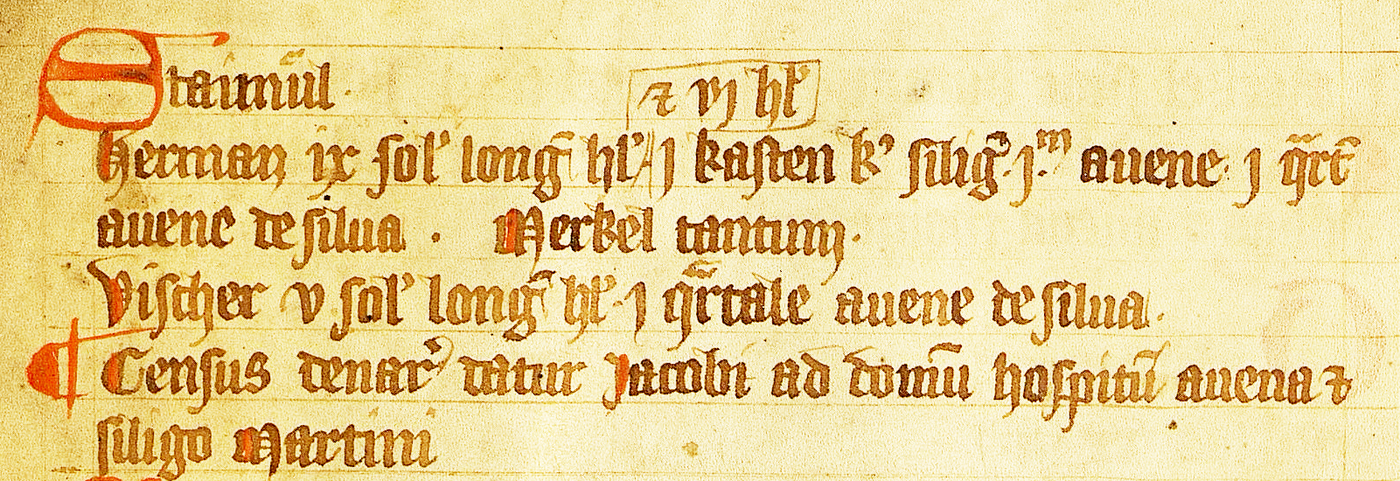

[49] Eine der wichtigsten schriftlichen Quellen ist das älteste erhaltene Salbuch des Klosters Waldsassen, in dem die Strukturen der Ortschaften erkennbar sind, da die einzelnen Besitzer mit den Abgaben und zum Großteil auch mit Angabe der Hofgröße namentlich festgehalten sind. Das Salbuch ist in Latein verfasst. Hier die übertragenen Angaben zu Pleußen. In der ersten Spalte mit P die Anwesen gekennzeichnet, die der Ortschaft Pleußen mit Sicherheit zuordenbar sind.

[49] Salbuch (auch Urbar, Lagerbuch, Gültbuch) ist eine Aufzeichnung einer Herrschaft über ihre Besitzungen und deren Inhabern mit der Angabe der Einnahmen.

[50]Am Schluss der Aufzählung wird noch festgehalten: Der Geldzins wird zu Walburgi (30. April) an den Steinhof gegeben, Hafer und Roggen zu Martini (11. Nov.), die Zehenten von den Früchten 2 Drittel.

Anm.: Kar und Viertel sind Getreidemaße. Getreide wurde nicht Gewicht, sondern nach Volumen gemessen.

Dieser Eintrag für Pleußen in diesem Salbuch gibt einige Rätsel auf: Unter Pleußen werden 24 Eigentümer von Anwesen namentlich aufgezählt. Pleußen hatte aber – soweit zurück verfolgbar – nur 15 Anwesen, die sich verteilen auf fünf ganze Höfe, vier halbe Höfe und sechs Viertelhöfe. Besonders auffällig sind in obigem Verzeichnis die fünf ganzen Höfe am Schluss. Es ist anzunehmen, dass dem Ort Pleußen Höfe aus der Umgebung zugerechnet wurden. Neudorf und Rosenbühl zum Beispiel sind im Salbuch nicht erwähnt. Womöglich waren diese Orte Neugründungen und noch ohne Namen. Von Neudorf weiß man, dass es im frühen 14. Jahrhundert, also nicht lange vor der Anlegung des Salbuchs, auf dem Terrain des Gutshofes Fockenfeld angelegt worden ist. Für diese anfangs namenlose Siedlung bürgerte sich, wahrscheinlich getragen durch die Bewohner der umliegenden Orte, die Bezeichnung Neudorf ein, weil eine andersweitige Namensverleihung durch das Kloster nicht erfolgte. Auf Neudorf könnten die letzten Einträge im Salbuch unter Pleußen beziehen: 5 ganze Höfe. Auch Rosenbühl wird relativ spät erwähnt und wird nach einem Flurnamen benannt.

Eine in der Forschung bisher nicht geklärte Frage ist die zeitliche Einordnung des Salbuchs, die bisher meist mit „vor 1400“ oder „zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts“ umschrieben wird. Die in der Urkunde von 1354 genannten Roseler vom Pleußen, Voyt von Hofteich, Has vom Pechofen, Fritsch von Triebendorf und Rudel von Tirschnitz finden sich allesamt im Salbuch als Anwesensbesitzer in den genannten Ortschaften. Im Gegensatz zur Urkunde werden hier aber die Vornamen nicht genannt. Da der Hof des Roseler von Pleußen noch mit Abgaben belegt ist, ist davon auszugehen, dass das Salbuch auf Grund von Unterlagen aus der Zeit vor 1359 – vor der Abgabenbefreiung dieses Hofes – angelegt wurde.

Im genannten Salbuch sind auch die Angaben für Steinmühle (Stainmūl) enthalten.

Während in späteren Verzeichnissen für Steinmühle nur ein Besitzer ausgewiesen wird, sind es hier drei. Vermutlich war damals die Landwirtschaft von der Mühle getrennt, also ein Besitzer für die Mühle und einer für die Landwirtschaft. Der dritte lebte, wie sein Name besagt, von der Flussfischerei.

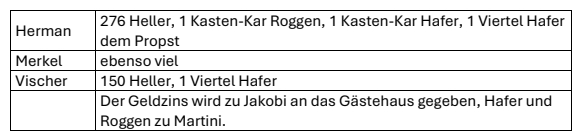

In einem weiteren ebenfalls undatierten, aber etwas jüngeren Salbuch, in dem lediglich die Abgaben der einzelnen Ortschaften pauschal erfasst sind, wird neben Pleußen auch Fockenfeld mit zwei namentlich nicht bezeichneten Dörfern aufgeführt.[51]

Im ältesten Salbuch wird die Verwaltungsorganisation[52] erkennbar, die sich im Lauf der Zeit entwickelte und spätestens 1525[53] als abgeschlossen gilt. Es waren 15 Bezirke (Gerichte), an deren Spitze jeweils ein Richter stand, der sowohl für die Verwaltung und als auch die Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit zuständig war, deshalb die Bezeichnung Gericht (lat. iudicium). Ursprüngliche Verwaltungsbezirke mit einem Amtmann an der Spitze waren Münchenreuth, dann auch Wondreb und Tirschenreuth. Hinzuzufügen wäre noch Hofteich, für das 1289 Marquart als ehemaliger Amtmann überliefert ist.

Im zweitältesten Salbuch werden die Orte mit Richterämter durch den Zusatz iudicium eindeutig ausgewiesen, ebenso in der Sigmundsurkunde 1434:

Das Gericht Münchenreuth mit Pleissen, das Gericht und der Klosterhof Fockenfeld mit Newndorff und Rutzenpũll und das Gericht Leonberg mit Steinmũl.[54]

[51] StA AM, Kloster Waldsassen 370.

[52] Sagstetter, Maria Rita: Kloster Waldsassen und sein Stiftland – von der Reichsunmittelbarkeit zur Landsässigkeit, S. 51 ff., in: Die Zisterzienserinnen in Waldsassen, 2021.

[53] StA AM, Geistliche Sachen 5673: Bei der Wahl des Landschaftsregiments 1525 werden die einzelnen Richterämter aufgezählt.

[54] StA AM, Kloster Waldsassen Urkunden 727.

7. Gerichtszugehörigkeiten

Die Ortschaften der Gemeinde Pleußen gehörten also zu Klosterszeiten drei verschiedenen Richterämtern an. 1494 noch war Leonberg als Richtersitz ausgewiesen. Bald darauf verlegte das Kloster die Richtersitze in die Orte Konnersreuth und Mitterteich, die in Zukunft als Märkte für ihre Umgebung eine zentrale Funktion erhalten und in dieser Aufgabe gestärkt werden sollten: